共计 713 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。

心脏组织工程(CTE) 旨在体外构建具有天然心肌复杂结构和功能的组织,为疾病模型、药物筛选和再生医学提供平台。然而,现有的三维心脏微组织(EHTs)常在复杂度、通量和易用性之间存在权衡:小型化设计(如心脏球体)虽易高通量制备,但几何结构简单,功能有限;复杂组织(如带腔心脏类器官)虽生理相关性强,却制备耗时、难以规模化。

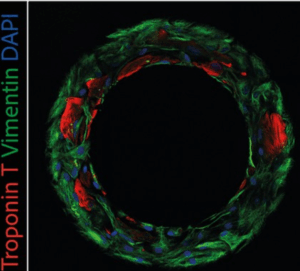

96 孔板 + 3D 环形结构 :作者设计了模具,将可透光、可变形的聚乙二醇(PEG)柱嵌入每孔中央。iPSC‐来源的心肌细胞(hiPSC-CMs)与成纤维细胞按照 3∶1 最优比例混合后沉积于孔内,经离心自组装成环形心肌组织。PEG 柱的杨氏模量约 11.4±0.5 kPa,接近生理心肌组织刚度。组织收缩时通过柱体形变直接测算收缩应力(≈1.4 mN/mm²)。同时可光学跟踪柱体体积变化,实时获取缩短率(fractional shortening)和节律等功能参数。

混合纤维细胞的 3:1 配比可在 1 天内快速形成环形结构,并在 7 天内收缩幅度达到平台期(≈25±1%),可持续监测至少 14 天。构建的环形组织对外源性钙离子、正性肌力药物(异丙肾上腺素)和负性肌力药物(维拉帕米)均表现出剂量依赖的预期应答;应用多非利特(dofetilide)时可观察到典型的促心律失常效应。上述结果表明,该平台既能评估心肌收缩力,也能检测药物的安全性与毒性。

单孔可生成多个环形组织,支持 96- 孔、甚至 384- 孔板规模化药物筛选;无需复杂生物打印或生物反应器,仅凭离心与自组装即可完成;同时获取力学(应力、缩短率)、结构(形态学、细胞分布)和电生理(节律、药物效应)信息;可用于 心律失常模型、心肌病研究,以及新药安全性评估,减少动物实验并加速药物发现。